Meronen in Antiferromagneten aufgespürt

Kollektive Spinstrukturen als Kandidaten für eine Spintronik-Datenverarbeitung.

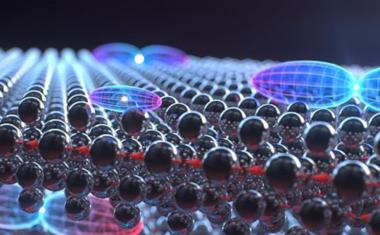

Die Datenverarbeitung in Computern setzt auf Elektronen. Die Spintronik wählt einen anderen Ansatz: Statt der Ladung der Elektronen nutzt man deren magnetisches Moment, den Spin, um Informationen zu speichern und zu verarbeiten – mit dem Ziel, Computer der Zukunft kleiner, schneller und nachhaltiger zu machen. Weitere Möglichkeiten, Informationen im Sinne der Spintronik zu verarbeiten, liegen in der Nutzung von Magnetwirbeln, Skyrmionen genannt, sowie ihren noch recht unbekannten, seltenen Verwandten. Diese Meronen sind kollektive Strukturen zusammengesetzt aus zahlreichen Spins. Bisher traten Meronen nur in natürlichen Antiferromagneten auf, in denen sie aber nur schwer zu beobachten oder zu beeinflussen sind.

Forschende der Johannes Gutenberg-Universität Mainz konnten gemeinsam mit der japanischen Tohoku University und der spanischen ALBA Synchrotron Light Facility nun erstmalig Meronen in synthetisch erzeugten Antiferromagneten nachweisen – und damit in Materialien, die sich über Standardverfahren herstellen lassen. „Wir konnten quasi ein neues Habitat für eine recht neue, schüchterne Spezies finden“, sagt der Mainzer Physiker Robert Frömter. Die Forschungsleistung liegt sowohl in der Herstellung des synthetischen Antiferromagneten – und zwar auf eine Art und Weise, dass sich Meronen darin ausbilden –, als auch im Aufspüren der Meronen.

Um das passende Material zu entwickeln, das sich aus zahlreichen Schichten zusammensetzt, führten die Forschenden zusammen mit einer Mainzer Theoriegruppe Simulationen und analytische Berechnungen der Spinstrukturen durch. Wie dick müssen die einzelnen Schichten sein und aus welchem Material sollten sie bestehen, um Meronen zu beherbergen? Warum ist ein bestimmtes Material dafür geeignet? Und wie lassen sich die Meronen stabilisieren?

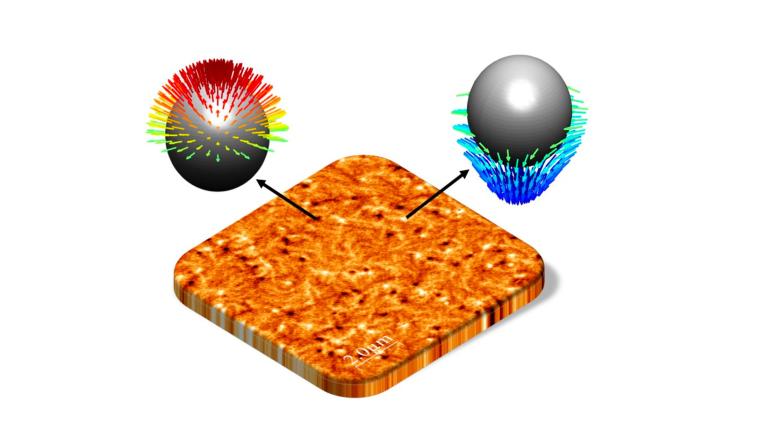

Parallel näherte sich das Team diesen Fragen experimentell. „Über eine Kombination von Magnetkraftmikroskopie mit dem weniger bekannten Rasterelektronenmikroskop mit Polarisationsanalyse konnten wir Meronen in den synthetisch erzeugten Antiferromagneten detektieren“, erläutert Doktorandin Mona Bhukta. „Und wir konnten die Meronen somit einen weiteren Schritt in Richtung Anwendung bringen.“

Der Leiter der Arbeitsgruppe, Mathias Kläui, freut sich über die Zusammenarbeit mit der führenden japanischen Universität im Bereich der Spintronik: „Wir verfolgen seit über zehn Jahren gemeinsame Aktivitäten mit der Universität Tohoku, unterstützt durch den DAAD und weitere Austauschprojekte. Kürzlich hat sogar ein Doktorand die erste gemeinsam betreute Promotion im Rahmen unseres Kooperationsabkommens mit Tohoku mit Auszeichnung abgeschlossen.“

JGU Mainz / JOL