Nanomaterial aus dem Mittelalter

Komplexes Röntgenmikroskopie-Verfahren liefert erstmals dreidimensionale Bilder extrem dünner Goldbeschichtungen.

Zum Vergolden von Skulpturen verwendeten Künstler im späten Mittelalter oft einen hauchdünnen Goldfilm, der von einer Silberschicht getragen wurde. Jetzt haben Forscher des Paul-Scherrer-Instituts erstmals dreidimensionale Nanobilder von diesem „Zwischgold“ gemacht. Die Aufnahmen zeigen, wie hoch entwickelt die mittelalterliche Fertigungstechnik war, und erklären, warum die Restaurierung dieser Kunstwerke so schwierig ist.

Die Proben, die an der Synchrotron-Lichtquelle Schweiz mit einer der modernsten Mikroskopietechniken untersucht wurden, waren selbst für das erfahrene Team ungewöhnlich: winzige Stückchen Material von einem Altar und von Holzstatuen aus dem 15. Jahrhundert. Der Altar wurde vermutlich um 1420 in Süddeutschland hergestellt und stand lange Zeit in einer Bergkapelle auf der Alp Leiggern im Wallis. Heute ist er im Landesmuseum in Zürich ausgestellt. Die winzigen Proben der anderen beiden mittelalterlichen Skulpturen wurden vom Historischen Museum Basel zur Verfügung gestellt.

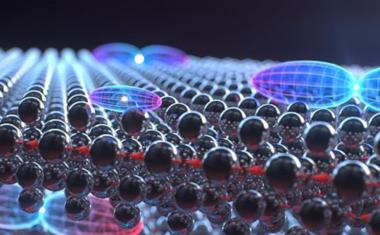

Das Material wurde zur Vergoldung der Figuren verwendet. Es handelt sich aber nicht um Blattgold, sondern um eine doppelseitige Folie aus Gold und Silber, wobei das Gold hauchdünn sein kann, da es vom Silberblatt getragen wird. Dieses Zwischgold war bedeutend billiger. „Obwohl Zwischgold im Mittelalter häufig verwendet wurde, wusste man bisher wenig über dieses Material“, sagt Physiker Benjamin Watt vom PSI. „Deshalb wollten wir die Proben mit einer 3D-Technik untersuchen, die kleinste Details sichtbar machen kann.“

Zwar wurde Zwischgold bereits mit anderen Mikroskopietechniken untersucht, doch diese zeigten nur einen zweidimensionalen Querschnitt durch das Material. Man konnte daher nur die Schnittoberfläche betrachten und nicht in das Material hineinschauen. Zudem befürchteten die Forscher, sie könnten beim Schneiden die Struktur der Probe verändert haben. Die jetzt eingesetzte ptychografische Tomografie lieferte erstmals ein dreidimensionales Bild vom Inneren des Zwischgolds.

Dazu verwendeten die Forscher die Röntgenstrahlen, die in der SLS erzeugt werden. Damit lassen sich Tomogramme herstellen, die Details im Bereich von Nanometern sichtbar machen. „Die Ptychografie ist eine komplexe Methode, denn man hat keine Objektivlinse, die auf dem Detektor direkt ein Bild formt“, erklärt Watts. Bei der Ptychografie entsteht vielmehr ein Beugungsmuster des beleuchteten Bereichs, also ein Bild mit verschieden intensiven Punkten. Bewegt man die Probe in einer genau definierten Weise, kann man Hunderte von überlappenden Beugungsbildern erzeugen. „Dann können wir diese Beugungsmuster kombinieren und berechnen, wie das ursprüngliche Bild aussah“, sagt der Physiker. Kombiniert man ein Set von ptychografischen Bildern, die aus verschiedenen Richtungen aufgenommen wurden, erhält man ein dreidimensionales Tomogramm.

Der Vorteil dieser Methode ist ihre extrem hohe Auflösung. „Wir wussten, dass die Dicke der Zwischgold-Probe der Maria in der Größenordnung von hundert Nanometern lag“, so Watts. „Wir mussten also in der Lage sein, noch kleinere Details aufzulösen.“ Das gelang den Forschern mithilfe der ptychografischen Tomografie. Die 3D-Bilder zeigen deutlich, wie dünn und gleichmäßig der Goldfilm oberhalb der Silberschicht ist.

Im Mittelalter erreichten Metallurgie und Vergoldungskunst einen Höhepunkt. Allerdings gibt es keine Aufzeichnungen, wie das Zwischgold damals hergestellt wurde. Man nimmt an, dass die Handwerker ihr Rezept geheim gehalten haben. Die Nanobilder und Dokumente aus späteren Epochen zeigen jetzt jedoch, wie im 15. Jahrhundert vorgegangen wurde: Zuerst wurde das Gold sowie das Silber separat behämmert, sodass Folien entstanden, wobei die Goldschicht viel dünner sein musste als das Silber. Dann wurden die beiden Metallfolien zusammen weiter bearbeitet. Dazu brauchte es spezielle Schlagwerkzeuge und Beutel mit verschiedenen Einlagen aus unterschiedlichen Materialien, in welche die Folien eingefügt wurden. Das Verfahren war also kompliziert und benötigte qualifizierte Fachleute.

Wie die Untersuchungen der Zwischgold-Proben zeigen, beträgt die durchschnittliche Dicke der Goldschicht etwa dreißig Nanometer, während das in denselben Regionen und Epochen hergestellte Blattgold etwa 140 Nanometer dick ist. Auf diese Weise ließ sich viel teures Gold sparen. Dabei gab es eine strikte Materialhierarchie: So wurde beispielsweise für den Heiligenschein einer Figur Blattgold verwendet, für das Gewand jedoch Zwischgold. Weil dieses Material zudem einen kühleren Glanz hat, färbten die Künstler damit häufig die Haare oder Bärte ihrer Statuen.

„Es ist verblüffend, dass jemand, der nur mit Handwerkzeugen ausgerüstet war, ein solches Nanomaterial herstellen konnte“, sagt Watts. Zugute kam den mittelalterlichen Handwerkern ein spezielles Verhalten der Gold- und Silberkristalle, wenn man diese zusammenpresst: Ihre Ausrichtung bleibt über den ganzen Metallfilm hin erhalten. „Ein Glücksfall der Natur, der dafür sorgt, dass diese Technik funktioniert“, sagt der Physiker.

Die 3D-Bilder des Zwischgolds machen aber auch den Nachteil deutlich, den dieses Material hat: Das Silber kann die Goldschicht durchdringen und die Goldoberfläche bedecken. Dabei bewegt sich das Silber überraschend schnell, selbst bei Zimmertemperatur. Schon nach Tagen formt sich eine dünne, durchgängige Silberschicht über dem Gold. An der Oberfläche gelangt das Silber mit Wasser und Schwefel aus der Luft in Kontakt und korrodiert. „Mit der Zeit wird die goldene Oberfläche des Zwischgolds schwarz“, erklärt Watts. „Das Einzige, was man dagegen tun kann, ist, die Oberfläche mit einem Lack zu versiegeln, damit der Schwefel das Silber dort nicht angreifen und Silbersulfide bilden kann.“ Dieses Problem war den Herstellern des Zwischgolds von Anfang an bekannt. Als Lack verwendeten sie Harz, Leim oder andere organische Substanzen. Aber nach Hunderten von Jahren hat sich diese Schutzschicht zersetzt und die Korrosion findet weiterhin statt.

Die Korrosion fungiert zudem als Antrieb, dass immer mehr Silber an die Oberfläche wandert und unter dem Zwischgold ein Hohlraum entsteht. „Wir waren überrascht, wie deutlich wir diese Lücke unter der Metallschicht sehen konnten“, sagt Watts. Vor allem bei der Probe aus dem Gewand von Maria hatte sich das Zwischgold deutlich vom Untergrund abgelöst. Diese Lücke kann zu mechanischer Instabilität führen. In einigen Fällen hält vermutlich nur noch der Schutzlack über dem Zwischgold das Metallblatt an Ort und Stelle.

Das ist ein großes Problem für die Restaurierung der Kunstwerke, denn die Silbersulfide sind eingebettet in die Lackschicht oder liegen darunter. Entfernt man die Korrosionsprodukte, dann entfällt auch die Lackschicht und man verlieren alles. Die Forscher hoffen, dass sich in Zukunft ein spezielles Material entwickeln lässt, mit dem man die Lücke füllen und das Zwischgold festhalten kann. Mit der ptychografischen Tomografie ließe sich dann überprüfen, wie gut ein solches Konsolidierungsmittel seine Aufgabe erfüllt.

PSI / RK

Weitere Infos

- Originalveröffentlichung

Q. Wu et al.: A modern look at a medieval bilayer metal leaf: nanotomography of Zwischgold, Nanoscale, online 10. Oktober 2022; DOI: 10.1039/d2nr03367d - Microspectroscopy Group, Labor für kondensierte Materie, Paul-Scherrer-Institut, Villigen, Schweiz